从标签癖中醒来

去年(2016)春节回浙江的老家过年,其间去了些古村,发现它们竟然没被城市化,依旧保留了原始的外貌,溪水还是那么清澈。此时突然感觉自己像傻瓜,因为居于北京时,我常利用周末逛很多北京山水、古村,原来北京的景色那么弱,自己还那么钟情。古人说:黄山归来不看岳。心想,回北京后,少花时间去看普通的景色。

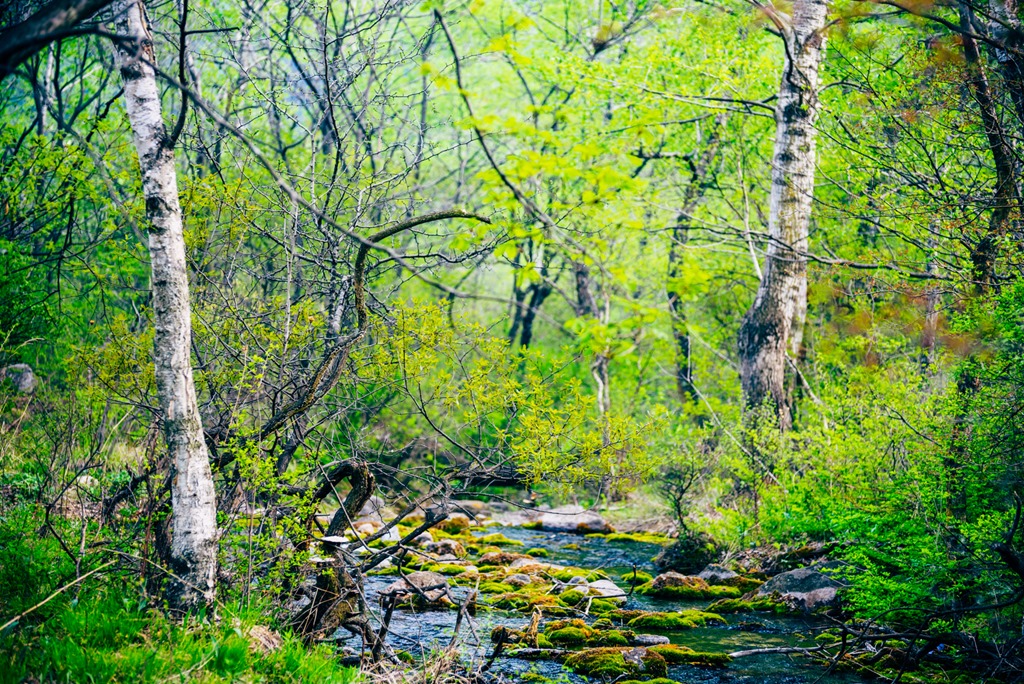

去年(2016)五一,我来到玉渡山。没想到,越往山里走,溪水越清澈,人少的地方,溪石上布满绿苔,怀绕四周的白桦林,正昭示着春天的气息。这种景象突然让我激动不已,因为我从没见过具有如此诱惑的色彩组合,更令人兴奋的是,我发现北京的山水并不比南方的差,他们各有风骚。

这件事告诉我,不要以为自己有经验,看见过,对比过,思考过,总结过,就掌握了贴标签的权利。世界太大,总有我们没见过的,天鹅也并非都是白的。我们要树立的思想原则,一是不贴标签,特别是对于自己不熟悉的东西;二是知错能改。

标签是什么?

培根认为,人们一直是“标签癖”的受害者,人们给事物贴上一个名字,然后就被自己制定的概念所误导。他将之称为“标签假相”,即未经检查的词汇所导致的假相。

标签化是影响观察和想象的主要障碍之一。标签化的特点是共性、抽象,它的反义是个性、具体。康德说:关于客体的表象,不是直观就是概念。说的就是这两个方面。

孩子在学得词汇、进行抽象思维之前,主要通过感官认识世界。心理学实验拿幼儿和大人做“认猴子”实验,幼儿能认识很多不同长相的猴子,大人则是“脸盲”。所以孩子喜欢形象地观察世界,也比大人表现出极大的好奇心。大人虽然掌握了大量词汇、会抽象、分类,但也开始麻木,不再随意把事物形象化,而是用一个个词语的标签替代它,仿佛这就是理性(逻辑思维能力),仿佛这样就了解了它。比如看到一个杯子,大人往往一看形状,然后判断这是一个杯子,进而不会再去观察杯子的形态、颜色、反光等。

费曼提到教育时,说父亲教了他一个道理:知道一个东西和理解一个东西有着巨大的不同。我们知道那么多名词,可是我们真正观察过它们吗?

《论语·阳货》说:多识于鸟兽草木之名。孔子并非教导大家从《诗经》中学习博物学名词,而是说,学《诗经》所获得的识见远远多于“鸟兽草木之名”。

为什么会贴标签

我们制造了工具,但工具也在改造我们。有了抽象,我们就忘记了具体。就像制造了钟表,我们就会漠视日出日落和季节更替,失去对时间的感知能力。

我们善于贴标签的根本原因是:为了交流,我们发明了语言和大量词汇;为了准确交流,我们对大量词汇进行定义。没有词汇,我们无法生活,也不知如何与世界交流。但是,语言成就了人,也束缚了人。我们拥有了一套词汇,而失去了丰富而真实世界。用弗雷德里克.弗兰克的话说:根据这些标签,我们能够认识事物,却不再去观察事物了。

养孩子的经历让我发现,孩子们的想象力,本质上是它的无序性,他什么都敢联想,看似毫不相关的事情之间可以发生联系。为了管理、教育孩子,大人总要对事情进行真和假、善与恶的定义,孩子于是慢慢地接收和固化这些解释,社会的集体压力要求交流必须准确,于是,他们变得越来越像我们,有序而熟练地将标签和影像一一对应。一旦看清一棵树,嘴里就蹦出来“树”字,之后就不再观察这棵树了。

去标签的意义

在练习摄影之前,我习惯于用理科生的思维,给世界抽象成词汇,并企图认识其物质特点和运动规律。多年的摄影强迫对这种思维进行改造,我必须要关注于世界的表象:色彩、影调、形状、质地、组合等。

我突然领悟到摄影作为一门艺术的魅力:这个世界如此丰富,以至于我们不能局限于人类发明的词汇。艺术就是词汇的突破,它是另一种可用于交流的“语言”,它打破了我给事物贴上的标签,打破我对美和善等狭隘的理解,把我们从概念、抽象中拉出来,回到物体的表象、自身中去。

摄影教我打破语言的标签化导致的束缚。

怎么做?

莫奈说:“为了真正看清事物,必须忘掉我们所看事物的名称。”面对世界,我们要有开放的胸怀。这样的胸怀,如前文所述:一是不要贴标签,二是打破所有标签,并深知自己的无知,知错就改。

将“去标签化”放到摄影中,我们要用“初恋”的心态对待每一次“重逢”,忘记标签,应该像第一次见到他一样,从各个角度、远近结合去发现他的特点以及他和周围环境的联系。要观察,就要首先从观察自己熟悉的事物开始,越熟悉越需要观察。观察要求你忘记标签,不要以为你认识它,其实你只是知道他叫什么名字而已。

陈嘉映在《说理》里有一句话说得特别好:“种种生活主要不是从它的目的获得意义,它因这种活动的特点获得意义。”怎么才能做到这一点?目前我的答案是:不要束缚自己。如何才能不束缚自己?承认自己无知并努力让自己知道得更多一点。对于我来说,即“爱”智慧。智慧那么美好,我愿用一生去追求。只恨一生短暂而智慧无边。

2016-11-23 初稿,2017-02-17 修改,2017-02-24 删减、初稿,2024-8-22 补图